En août 2016, lorsque Jen Sugar a été embauchée comme directrice des affaires étudiantes à l’Université Carleton, l’équipe en place travaillait depuis près d’un an à l’élaboration d’une politique en matière de violence sexuelle, comme la loi l’exigeait de l’ensemble des universités et collèges de l’Ontario. Plus tôt cet été-là, dans le cadre du projet de loi 132, le ministère de la Formation et des Collèges et Universités avait émis des lignes directrices selon lesquelles les politiques devaient tenir compte de diverses consultations effectuées auprès d’étudiants, en plus de décrire les mesures de soutien offertes et le processus de dénonciation des incidents.

« Pour l’Université, le moment était propice pour faire une pause et prendre un peu de recul, mentionne Mme Sugar. Après mon embauche, nous nous sommes tout de suite demandé ce que nous devions faire maintenant que le projet de loi 132 et ses lignes directrices étaient connus. »

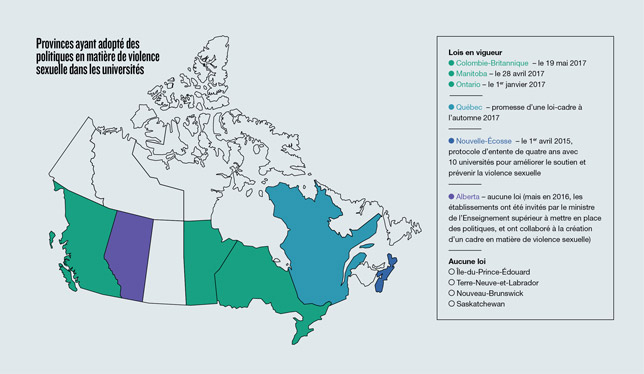

Depuis janvier, toutes les universités ontariennes doivent avoir une politique distincte en matière de violence sexuelle. En Colombie-Britannique, la date butoir pour les établissements postsecondaires était fixée au 19 mai, tandis qu’au Manitoba, la loi entrait en vigueur le 28 avril. Des étudiants réclamaient des mesures semblables en Nouvelle-Écosse, mais le projet de loi n’a pas passé l’étape de la première lecture à l’Assemblée législative. Le gouvernement et les 10 universités de la province ont néanmoins signé, en juin 2016, un protocole d’entente dans le cadre duquel les universités doivent entre autres se doter d’une politique de prévention de la violence sexuelle. Pour sa part, le gouvernement du Québec annonçait en février son intention de déposer un projet de loi-cadre sur la violence sexuelle sur les campus cet automne.

L’objectif premier des politiques en matière de violence sexuelle est d’assurer la transparence du processus de dénonciation et la rapidité des enquêtes. Même si les universités ont déjà des façons de traiter les cas de violence sexuelle mettant en cause du personnel, des professeurs ou des étudiants, ces pratiques ne sont pas toujours officielles. Souvent, les protocoles sont intégrés à un code de conduite de l’étudiant ou à une convention collective. Le processus « dépend du rapport entre la personne accusée et l’université », soutient Deb Eerkes, directrice, Conduite et responsabilité de l’étudiant, à l’Université de l’Alberta.

L’année dernière, Mme Eerkes a dirigé l’examen des protocoles de l’Université, un exercice qui a mené à l’élaboration d’une nouvelle politique en matière de violence sexuelle (en anglais seulement). Elle explique que dans tout protocole, il existe une distinction importante entre le fait de dénoncer – un terme générique pouvant comprendre le fait de formuler une plainte formelle ou informelle – et de signaler. « Le signalement signifie que vous voulez simplement vous confier, faire remettre un examen à plus tard ou changer de résidence, sans pour autant que des mesures soient prises contre l’agresseur, précise-t-elle. La plainte, quant à elle, est une demande officielle visant à obtenir le déclenchement d’une enquête et le dépôt d’accusations [devant un tribunal universitaire]. » Il est important de noter que les universités ne peuvent entreprendre d’enquêtes criminelles, qui sont du ressort de la police.

À l’Université de l’Alberta, le centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle a noté que le nombre de signalements dépassait largement celui des plaintes; une situation fréquente qui signifie pour Mme Eerkes que les victimes n’obtiennent peut-être pas le soutien adéquat. « On craint à tort que les universités ne peuvent rien faire pour aider les victimes à moins de recevoir une plainte officielle, dit-elle, mais c’est faux. » Le soutien peut prendre la forme d’aménagements sur le plan des études ou de la sécurité, d’aide psychologique, de soins médicaux ou encore d’orientation vers des services communautaires.

Dénoncer la violence sexuelle

La façon dont les universités traitent les dénonciations de violence sexuelle fait l’objet d’un débat public depuis plusieurs années. Dans les médias, de nombreuses victimes dénoncent l’inefficacité du processus et son manque de transparence. Dans certains cas, les victimes se tournent vers les tribunaux des droits de la personne plutôt que vers le système de justice criminelle pour obtenir réparation et faire évoluer la situation.

L’Université Ryerson a été parmi les premières en Ontario à mener des consultations et à se doter d’une politique distincte en matière de violence sexuelle (en anglais seulement), qui a été approuvée en juin 2015, puis mise à jour après la publication des lignes directrices du gouvernement. « Notre politique originale était axée sur le soutien et l’éducation. Elle prévoyait le traitement des plaintes selon les critères de notre politique sur les droits de la personne, mais la loi nous interdisait d’invoquer une autre politique », explique Heather Lane Vetere, vice-provost aux affaires étudiantes. Le gouvernement exigeait l’adoption de politiques distinctes, qui expliquent « comment porter plainte, comment fonctionne l’enquête et comment les décisions sont prises », précise Mme Lane Vetere.

Les dirigeants des universités ontariennes s’attendent également à devoir rendre des comptes au gouvernement au sujet de leur politique, ce qui pourrait poser certains problèmes. En effet, il existe différentes façons de nommer et de traiter les cas de violence sexuelle, sur les campus et hors campus, ce qui rend difficile la comparaison des données entre les universités. De plus, un simple signalement ou une dénonciation passe souvent entre les mains de plusieurs intervenants, dont certains sont soumis à un code d’éthique professionnel qui les empêche de divulguer les renseignements personnels de leurs clients.

« Au départ, on proposait de recueillir des données sur les ressources utilisées. Ça ne pose aucun problème et c’est facile à faire, souligne Mme Lane Vetere. Mais tout dépend de la façon dont le gouvernement utilise ensuite ces données, car une personne peut faire appel à plus d’une ressource. Comment pouvons-nous être certains de ne pas compter le même incident plusieurs fois? S’il faut déclarer des données, je veux que ce soit les données les plus exactes qui soient. »

Certains observateurs croient que la « culture de la dénonciation » n’est pas la solution. « Il s’agit selon moi de “fétichisation” de la dénonciation et je crois qu’on fait fausse route en privilégiant cette démarche », affirme Dawn Moore, chercheuse à l’Université Carleton, qui a récemment soumis un rapport consacré aux agressions sexuelles sur les campus au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l’Ontario. « Les victimes que mes collègues et moi avons interviewées se soucient peu des mécanismes de dénonciation, poursuitelle. Ce qui compte pour elles, c’est d’obtenir les aménagements et le soutien dont elles ont besoin à la suite d’une agression sexuelle, sans subir de tracasseries

administratives. »

Mme Moore, qui a participé aux consultations à l’Université Carleton en tant qu’agente d’équité de l’association des professeurs, croit que les failles du processus de dénonciation risquent de décourager certaines victimes. « Si une plaignante fumait du cannabis dans sa résidence, qu’elle consommait de l’alcool alors qu’elle est mineure ou qu’elle contrevenait d’une façon ou d’une autre au code de conduite de l’étudiant, elle pourrait être réprimandée, voire expulsée. Nous voulons que les victimes dénoncent, mais si elles le font, elles s’exposent elles-mêmes à des sanctions. »

En 2015, des journalistes de la CBC qui enquêtaient sur les agressions sexuelles sur les campus ont découvert que de 2009 à 2013, un total de 700 agressions avaient été dénoncées dans 87 universités canadiennes. L’enquête a aussi révélé que certaines lacunes liées aux données rendaient les comparaisons difficiles, en partie parce que les universités n’ont pas toutes les mêmes procédures de dénonciation et qu’elles servent des clientèles différentes. Plusieurs facteurs ont une influence sur le taux de dénonciation. En Ontario, par exemple, les établissements doivent être clairs dans leur politique sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de déposer une plainte officielle pour obtenir du soutien.

En novembre 2014, l’Université de Toronto a lancé des consultations sur ses trois campus. Une politique a été approuvée en décembre et un centre d’aide aux victimes de violence sexuelle sera mis sur pied pour desservir ses trois campus. Comme dans d’autres universités, la direction a reçu de nombreux commentaires, dont des opinions divergentes et dissidentes. « Comme la politique vient à peine de voir le jour, l’Université poursuit ses consultations et demeure ouverte aux commentaires », souligne Terry McQuaid, directrice générale, Sécurité personnelle, haut risque, prévention et soutien en matière de violence sexuelle. Elle ajoute qu’un groupe d’experts recueille l’avis d’étudiants, de membres du personnel et de professeurs au sujet d’une stratégie d’éducation et de prévention efficace.

La prévention et l’éducation en matière de violence sexuelle sont d’autres enjeux sur lesquels se penchent les universités. Certaines initiatives ont vu le jour grâce aux étudiants, comme la campagne « Sans oui, c’est non » de la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal à laquelle participe maintenant l’ensemble des établissements postsecondaires du Québec. Ailleurs au pays, des ateliers sur l’intervention des témoins et des campagnes de prévention se tiennent sur les campus.

Bien que les politiques en matière de violence sexuelle clarifient la réponse des universités en pareilles circonstances, elles ont leurs limites. « Les agressions sexuelles sont un problème culturel et sociétal, explique Sara-Jane Finlay, vice-rectrice adjointe, Équité et inclusion, Université de la Colombie-Britannique. Culturellement, nous sommes tous responsables. Les universités ont un rôle à jouer, mais nous devons travailler à plus grande échelle. Néanmoins, elle ajoute que les victimes ne dénonceront jamais leurs agresseurs si elles ne font pas confiance aux établissements. Il est donc absolument crucial de communiquer, de la façon la plus transparente qui soit, ce que les universités peuvent faire pour elles. »